Collection Syndromes (2) - Le Syndrome du Jour d'Avant (le SJA donc 😎)

Ou quand le·la relou·e de vacances tente de sauver les apparences in extremis...

(une proposition à retrouver dans nos bullshit articles)

Dans la grande saga des syndromes contemporains, après celui de la verrine - symptôme estival où une anecdote insignifiante se voit soudain propulsée, à la manière d’un besoin fondamental dans la pyramide de Maslow, au rang de débat de société - abordons un autre spécimen, lui aussi négligé et jamais théorisé : Le Syndrome du Jour d’Avant.

Mais quel est-il ? Malgré son nom prémonitoire, oubliez toute dimension biblique : il est d’une banalité affligeante, et je suis presque sûre que vous en avez déjà fait l’expérience.

D’abord, le contexte : principalement les vacances. Certes, il pourrait surgir ailleurs, pour peu qu’il y ait collectivité, mais c’est bien dans ce laboratoire grandeur nature qu’il déploie toute sa puissance.

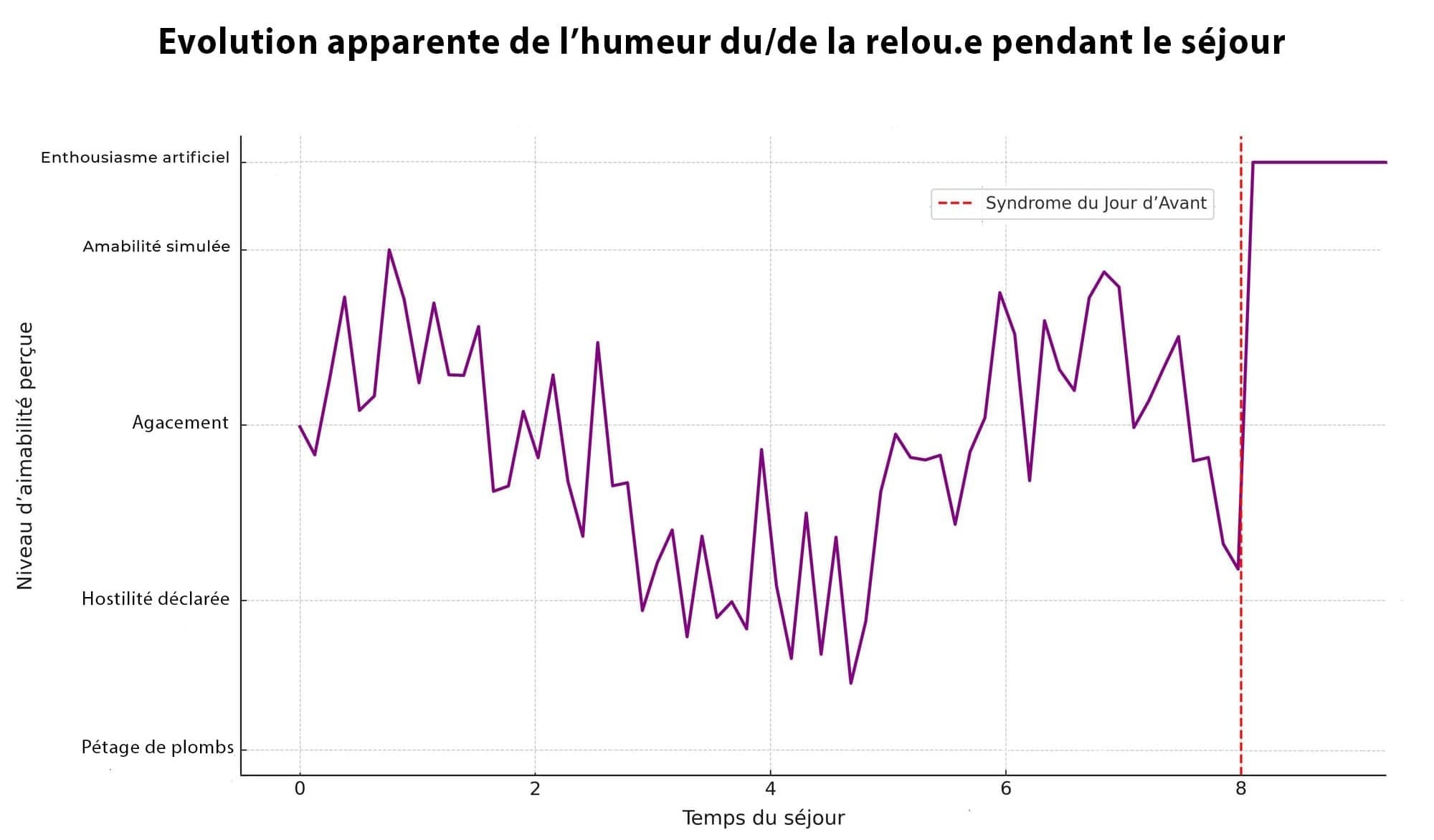

Ensuite, l’élément clé : un·e vrai·e relou·e. Attention, je ne condamne personne, nous le sommes tous un peu, à nos heures et les formes sont multiples. Mais dans le cas présent, les caractéristiques de notre spécimen sont plutôt constantes : humeur versatile, motifs d’agacement parfaitement obscurs (ou contrariété structurelle, c’est selon), mais surtout conviction inébranlable que tout le monde doit en profiter.

C’est d'ailleurs ce dernier point qui m'a toujours sidérée et qui en constitue LE trait essentiel (et ça nous n'en sommes pas tous capables) : Car quel aplomb ! Quelle foi faut-il avoir en sa propre centralité pour imposer ses états d’âme, jusqu’à les transformer en métronome du séjour, au même titre que les repas ou les marées.

Le plus pervers, c’est que la.e dit.e relou.e n'est pas toujours détectable à l'avance. Il.elle peut être très bien ce·tte super pote avec qui vous vous réjouissiez de partir, absolument charmant.e en d'autres lieux.

Alignement généralisé de l'humeur

S et moi en avons fait plus d’une fois l’amère expérience, toujours avec le même constat ébahi. Mais pourquoi, et au bénéfice de qui, s’applique-t-il·elle à distiller une telle ambiance de merde ?

(NB : perso, ce genre de relou·e m’a toujours fait un peu peur. Je n’ai jamais eu le courage de lui poser directement la question. Alors, si quelqu’un a la réponse…)

Car dans les faits, le·la relou·e réussit bel et bien à vous pourrir les vacances. Et à part ce goût douteux pour la centralité, je doute qu’il·elle en tire un vrai bénéfice.

Quoique…

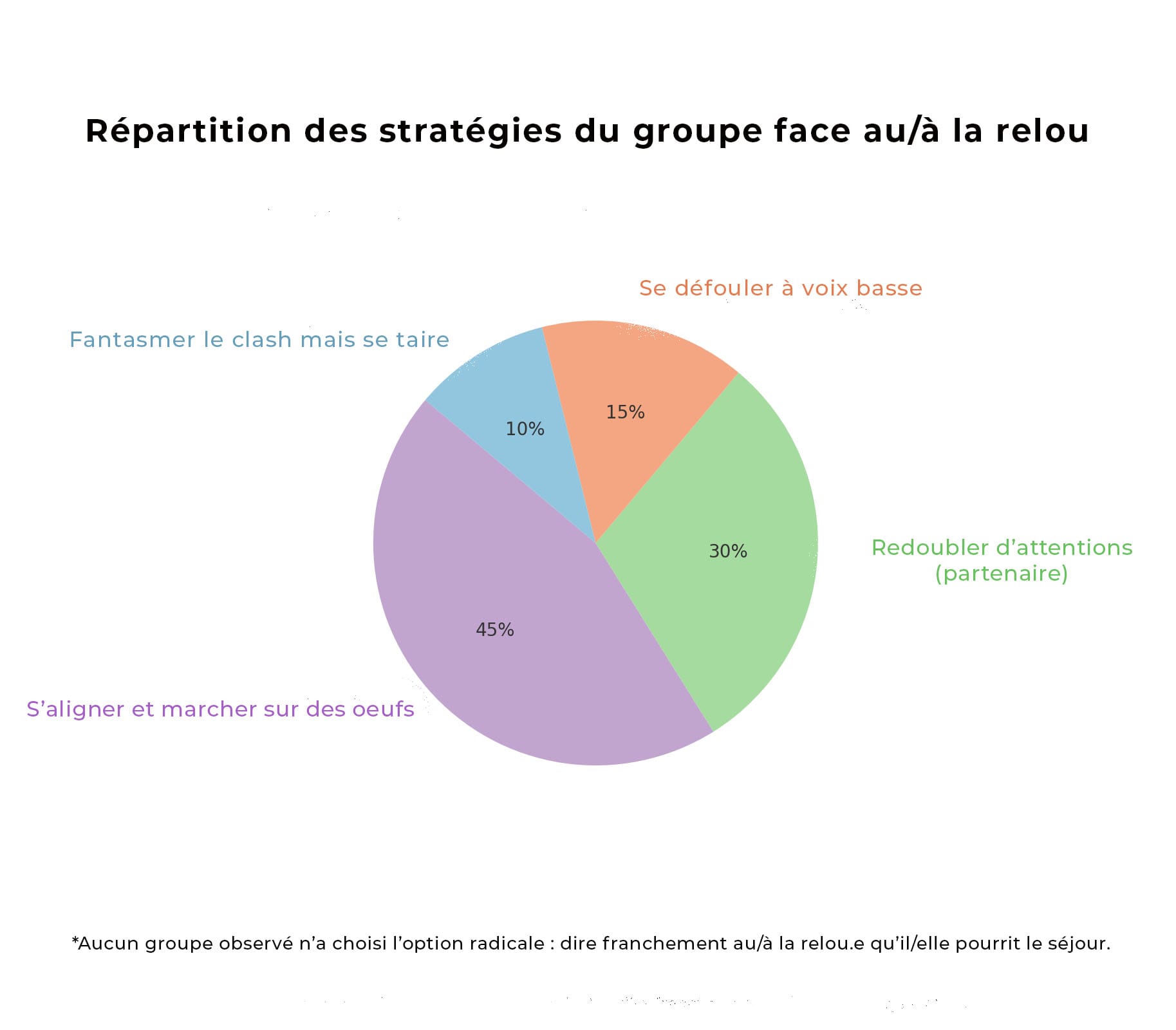

Car que reste-t-il comme option pour celles et ceux qui la.e subissent ? S’aligner, se plier au maximum pour éviter la tempête, ou tenter d’apaiser en cédant sur ce qu’on suppose être la cause du problème ? Suppositions seulement car le propre de ces relou·e·s est aussi de maintenir le collectif dans une zone opaque, où chacun marche sur des œufs.

Et où tout le monde s’ajuste...

D'abord, il y a le ou la partenaire qui fait mine de rien, mais dont on devine qu’il·elle redouble d’attentions pour calmer le·la relou·e (enjeu de couple ?). Puis tous les autres qui, alors que les langues se délient à voix basse, s’agacent entre eux, mais qui préfèrent souvent ne pas envenimer, par peur du clash qui condamnerait définitivement les vacances.

⚠️ Erreurs à éviter :

S’ajuster, passe encore. Mais surtout, ne jamais adopter la stratégie du/de la conjoint·e (qui, lui/elle, pense déjà à ses arrières, son après-séjour) et, dans un grand élan de miséricorde - ou par vieux fantasme inassouvi d’une carrière au GIGN - se mettre à couvrir le·la relou·e d’attentions, de compliments et de flatteries.

Grave erreur. Et double. D’abord parce que, le faisant, on nourrit la bête qui n’a dès lors aucune raison de s’arrêter (après tout, devenir le centre des attentions est probablement son but inavoué). Ensuite parce qu’on déclenche alors la colère du reste du groupe, qui, en silence (mais pour combien de temps ?), crie à l’injustice.

... jusqu’au fameux Avant-dernier jour

Là, miracle..., sourire retrouvé, attention aux autres, curiosité (presque) sincère… ou encore, le retour soudain de la personne d’avant, celle avec qui on se réjouissait de partir.

Mais que s’est-il passé ?

La psychologie basique dirait : soulagement. Enfin, la fin approche !

Et c’est vrai, collectivement, tout le monde se détend. L’accalmie est accueillie comme une vraie bénédiction. D'ailleurs, personne ne saisit l’occasion de régler ses comptes : « Ah tiens, te voilà soudain tout aimable ? Hé bien non, tu sais quoi ? Tu m’as pourri la semaine et je te maudis à vie ! » C’est évidemment ce que je pense et ce que je rêve de dire… mais ce que j’offre à la place, c’est un sourire.

Car derrière cette détente générale, il y a plus. Ce revirement soudain, tout comme l’acceptation tacite du groupe, fonctionne comme un ajustement de façade, une manière de sauver l’image d’un séjour « réussi ».

Erving Goffman l’a bien montré : nous cherchons avant tout à préserver la face, la nôtre comme celle du collectif. Le « jour d’avant » agit comme un mécanisme de rééquilibrage : peu importent les tensions accumulées, ce dernier moment réécrit la mémoire commune en version « vacances correctes », presque agréables.

C’est le coup de vernis final : un rituel de clôture qui blanchit les rancunes et permet à chacun de repartir avec l’illusion rassurante d’avoir partagé un moment harmonieux. Comme si, à défaut de vacances heureuses, il fallait au moins en donner l’apparence.

Peut-être est-ce même la règle implicite de toute vie en commun : peu importe ce qui s’est réellement joué, la mémoire collective préfère arrondir les angles et transformer les tensions en image illusoire présentable.

L'avant-dernier jour ? une analyse philosophique avec Gilles Deleuze !

Dans son abécédaire pour la lettre "B -boisson", Deleuze s'interroge sur la signification du "dernier verre" pour l'alcoolique. Il montre alors, que si il peut supporter tous les verres, l'alcoolique porte surtout son attention au dernier, le verre ultime où fatalement il s'écroulera, finira à l'hôpital etc. Deleuze conclut que l'alcoolique stratégiquement en vient à évaluer jusqu'où il peut aller pour éviter cette fin fatidique (il dit d'ailleurs "j'arrête quand je veux") : il ne s'arrêtera pas donc au dernier verre mais à l'avant-dernier verre !

On voit bien sûr l'analogie avec notre relou.e : poursuivre jusqu'au dernier jour son état d'humeur variable pourrait achever la communauté qui se dissoudrait (comme l'alcoolique qui s'écroule), ou la liguer définitivement contre lui.elle et interdire la possibilité d'une prochaine fois, donc d'être de nouveau relou. Préserver la paix sociale (et pour renouveler plus tard la relou-itude) , c'est donc s'arrêter à l'avant-dernier jour...

(pour le texte complet de Deleuze sur la boisson, voir cet extrait vidéo de l'abécédaire ici)

Conseil SDD : Les vacances de la Toussaint viennent de commencer. Profitez-en pour vous échauffer avant celles de Noël : le niveau de difficulté va grimper, avec en bonus les névroses familiales qui feront leur grand retour sur scène !

Goffman, Erving (1973). La Mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La Présentation de soi. Paris : Les Éditions de Minuit.

Goffman, Erving (1974 / trad. fr. 1991). Les Rites d’interaction. Paris : Les Éditions de Minuit.