Complexe d'Oedipe, vraiment ?

Petite histoire d’un glissement théorique qui a fait taire des générations d’enfants (et de victimes, tous sexes confondus).

Enfin, enfin, enfin !

Je lis de plus en plus de controverses sur ce foutu complexe d’Œdipe. Pendant des années, je me suis insurgée seule, du moins le croyais-je.

Mais récemment j’ai découvert, par hasard, que je n’étais pas si isolée que ça : D'abord un édito de Sven Ortoli dans une newsletter de Philosophie Magazine faisant l'écho d'une discussion que l'auteur aurait eu avec la philosophe Manon Garcia, puis l’excellent, le passionnant, le drolissime livre De grandes dents, Enquête sur un petit malentendu de Lucile Novat.

Sven Ortoli, « Il faut désacraliser Freud* », *Philosophie Magazine*, édito de la newsletter du 14 novembre 2024 : https://mailchi.mp/philomag/pmfr20241114lettre?e=c1155a4005

Lucile Novat, De grandes dents, Enquête sur un petit malentendu, Éditions de l’Ogre, 2023

Ces voix critiques disaient enfin, chacune à leur manière, ce que je ressentais depuis longtemps : et si le complexe d’Œdipe, concept élaboré par Freud autour de 1897, n’était pas ce socle indépassable, mais un prisme biaisé, voire délétère ?

En réalité, les critiques ont toujours existé, mais le charisme de Freud, la puissance de son récit, son statut de père fondateur ont écrasé toute contestation.

Et voilà qu’après des décennies de réduction, simplification et vulgarisation, une seule idée a fini par s’ancrer dans l’inconscient collectif :

Les enfants désirent le parent du sexe opposé et veulent éliminer celui du même sexe.

Bien… Merci Freud ! Une bien belle théorie qui a foutu pas mal de gosses, puis d’adultes, dans une sacrée merde.

Mais par quel tour de passe-passe théorique, dites-moi, les enfants sont-ils devenus - bien malgré eux, hein ! - de charmants petits pervers, fantasmant (OK, inconsciemment, on a bien compris) une sexualité avec l’un de leurs parents ?

Pour tenter d'y voir plus clair, reprenons depuis le début, et surtout tâchons de ne pas sauter d’étapes : je sens déjà les puristes de Freud se pencher sur ma démonstration et ma chronologie pour en traquer les failles.

Le Mythe à l'origine...

Dans la tragédie grecque, Œdipe, roi de Thèbes, accomplit sans le savoir une prophétie effrayante, révélée par le Sphinx :

Il tue son père, épouse sa mère, et quand la vérité éclate, sa mère se suicide et lui se crève les yeux dans un geste de punition et de lucidité tragique.

Voilà, pour l'essentiel du mythe dont la version la plus célèbre nous vient de Sophocle, vers -429 avant J.-C.. Un mythe fort, violent, archaïque. L’histoire d’un homme piégé par le destin. Non celle d’un enfant lubrique.

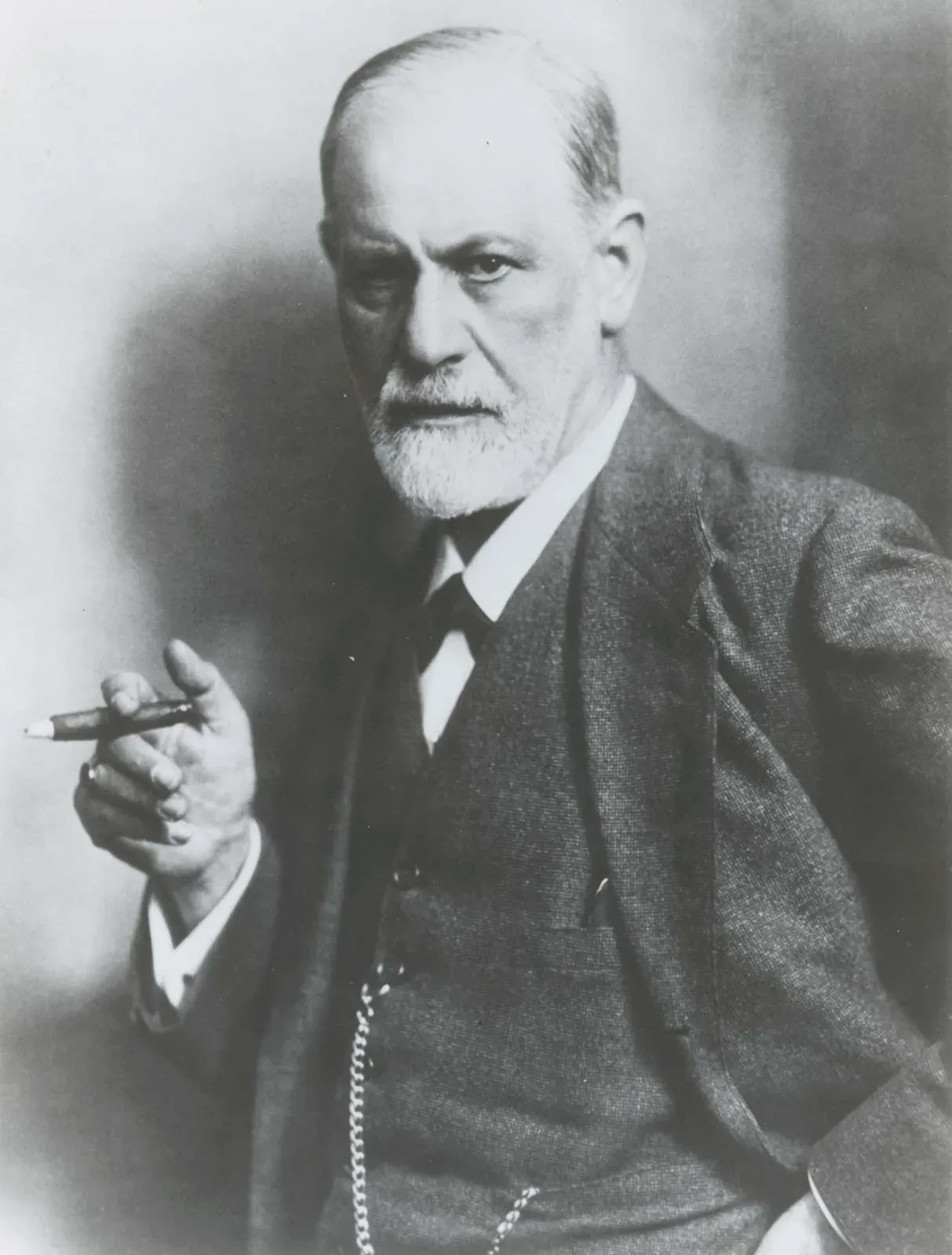

Sigmund Freud

Puis, un saut de deux mille ans, et voici Sigmund Freud.

Né en 1856, à Freiberg, dans une famille juive de la classe moyenne. Élève brillant, passionné par les sciences, il fait ses études de médecine à Vienne.

À la fin des années 1880, il part à Paris observer Charcot, qui traite les femmes hystériques (ce terme mérite tout de même un petit encart que vous trouverez ci-dessous) par hypnose. Freud est fasciné. Il comprend que les symptômes ne sont pas toujours d’origine organique, mais que le corps parle autrement.

De retour à Vienne, il collabore avec Josef Breuer et publie en 1895 Études sur l’hystérie. C’est là qu’il élabore les bases d’une nouvelle méthode thérapeutique fondée sur la parole : la psychanalyse.

Jusque-là, rien à redire. Moi-même, en tant qu’analysante convaincue, je ne peux que le remercier 🙏

💡Petit point sur le mot “hystérique”

Étymologiquement, “hystérie” vient de hystera, utérus en grec.

Autrement dit : une “maladie de l’utérus”. Tout est dit.

Dès l’origine, ce terme pathologise le féminin. Employé par les médecins, Freud compris, il désignait quasi exclusivement des femmes, jugées “trop” émotives, sexuelles ou instables.

Les hommes présentant les mêmes symptômes, eux, étaient diagnostiqués autrement : neurasthénie, hypocondrie, névrose obsessionnelle… Bref, des mots plus neutres, plus respectables.

👉 En bref :

- Les femmes sont qualifiées d’hystériques → connoté, sexué, disqualifiant.

- Les hommes, eux, ont des troubles “neuro-quelque-chose” → médicalisés, “nobles”, respectables.

Surtout que jusque là, Freud écoute, et il écoute pour de vrai. Il tente de sonder à partir de la parole de ses patientes la vérité de ce qu'elles expriment. Et ce qu’il entend, à travers leur récit morcelé, douloureux et souvent embrouillé, ce sont des histoires qui ressemblent étrangement à des scènes d’abus qui, dans de nombreux cas, ont lieu au sein même de la cellule familiale. Et il les croit.

C’est un moment rare, précieux, presque révolutionnaire : Freud prend la parole des femmes au sérieux.

Il en vient à formuler une hypothèse radicale pour l’époque : Et si leurs symptômes venaient d’un traumatisme sexuel subi pendant l’enfance ?

C’est ce qu’il appellera la théorie de la séduction.

Idéalement, au moins dans une perspective de compréhension de certaines névroses, et pas que féminines évidemment, il aurait été souhaitable que ça s'arrête là. On aurait sans doute gagné plus de cent ans de silence imposé en moins.

Mais non. Car à ce moment là, que fait Freud ?

Il se met à douter. Ce n'était pas possible... Et dans une lettre célèbre à son ami Wilhelm Fliess en 1897, il écrit :

« Je ne crois plus en ma neurotica. Ces histoires d’abus sexuels dans l’enfance, si elles étaient vraies, notre monde serait peuplé d’autant de pervers que de pères de famille. »

Alors oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de pervers tout ça. Mais tout dépend où on met le curseur. Car finalement, entre le père parfait et le père violeur, il existe tout un continuum de petites ou grandes perversions ordinaires. Des abus de pouvoir, des besoins de contrôle, des gestes déplacés, des silences complices, de la violence psychologique, physique, sexuelle… (Et n'épargnons pas les mères non plus. Sortons de cette sacro sainte idée de la mère parfaite pour son enfant. Elles aussi peuvent abuser, manipuler, contrôler, écraser, frapper, négliger)

Mais c'en était apparemment trop pour Freud. Impossible dans la Vienne bourgeoise et radicalement patriarcale de remettre frontalement en cause les hommes, les pères, les adultes, les puissants, impossible entre autre de remettre en question sa propre figure paternelle.

Alors Freud renonce à sa « théorie de la séduction », et affirme que ce qui est exprimé par ses patientes ne sont pas des faits réels, mais des fantasmes de séduction, inconscients, qui causent la névrose.

C’est un tournant majeur : l’origine de la névrose devient intra-psychique (le fantasme), et non plus externe (le traumatisme réel).

Exit le traumatisme réel et place au fantasme inconscient !

Et c’est à partir de là, de cette impossibilité à penser l’abus, que se construit ce fameux complexe d’Œdipe : Ce fantasme inconscient, nous dit Freud, ne viendrait pas de nul part. Il serait même structuré, universel et archaïque. Et quoi de mieux, pour le soutenir, que le mythe d’Œdipe : amour interdit, parricide, châtiment. Une tragédie grecque qui ferait écho à une vérité psychique universelle. Ainsi le fantasme d’avoir été séduit·e par le père ou la mère est compris comme une mise en scène inconsciente du désir œdipien refoulé.

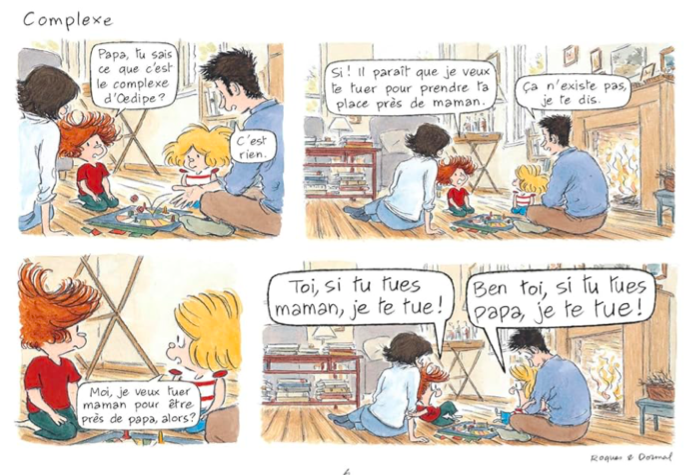

C’est le fameux : je désire maman (ou papa), je veux éliminer papa (ou maman).

Personnellement, rien que d'y penser : 🤮

On est quand même passé de « les enfants sont victimes d’adultes » à « les enfants désirent les adultes ». De la reconnaissance du trauma subi à l’invention d’un désir coupable, honteux, pathologisé.

Efficace, non ? En tout les cas, redoutablement destructeur.

Car ce glissement n’a pas seulement protégé la respectabilité viennoise, il a réorienté une école de pensée, et avec elle, un pan entier de notre culture psychique et symbolique. Il a modelé l’imaginaire occidental, façonné notre rapport à l’intime, au désir, à la famille, à la faute. En remplaçant l’idée d’un traumatisme subi par celle d’un désir interdit venant de l’enfant lui-même, Freud a jeté les bases d’une culpabilisation insidieuse mais tenace.

L’enfant n’est plus une victime, mais le porteur inconscient du péché.

Heureusement, depuis, les mentalités ont évolué. Une majorité de psychanalystes contemporains ont abandonné l’exclusivisme freudien, et reconnaissent que la théorie de la séduction et le complexe d’Œdipe ne s’excluent pas nécessairement. Ils peuvent coexister dans une même subjectivité, dans un même symptôme, dans un même corps.

Mais soyons lucides : en dehors de ces quelques experts de la complexité psychique, je peux vous dire, pour avoir régulièrement exprimé mes réserves à haute voix, que le complexe d’Œdipe est encore solidement ancré dans les mentalités. Et davantage chez les hommes, mais fallait-il s’en étonner ? Dès qu’il s’agit de remettre en cause les symboles du patriarcat - et quel symbole que celui-là ! - ça résiste.

Quelles conséquences ?

Ce fameux complexe d’Œdipe s’est imposé progressivement, mais profondément, comme une structure psychique “naturelle”. Et avec lui, cette idée du désir refoulé de l’enfant pour le parent du sexe opposé a subtilement déplacé le regard de la responsabilité des adultes : ce ne sont plus les adultes qui portent la responsabilité du trouble, mais l’enfant lui-même, devenu trouble à lui tout seul. Le voilà habité, malgré lui, par un désir archaïque, incestueux, inconscient.

Quelle aubaine non, pour tous les pervers ? Comment croire l’enfant, si on pense qu’il est par essence habité par des pulsions sexuelles confuses ?

Comment entendre ce qu’il dit, si l’on suppose que son discours est déjà suspect, fantasmé, halluciné ?

Petit à petit, cette figure de l’enfant bonimenteur, fabulateur, fantasmeur s’est tellement ancrée dans l’imaginaire collectif que la société entière s’est mise à ne plus entendre les enfants. Même des parents aimants, attentifs, bienveillants, n’y ont pas échappé.

Et si on élargit encore un peu : c’est toute une culture du soupçon qui s’est installée. Le mécanisme s’est prolongé jusqu’à jeter les bases de la non-reconnaissance systémique de la parole des plus vulnérables.

Ma petite théorie à moi...

Alors voilà. Ce n'est qu'une hypothèse (apparemment déjà partagée par l'autrice Lucile Novat dont j'ai parlé plus haut), je ne suis ni psychanalyste ni psychiatre. Je m'empare du sujet avec la légitimité de celle qui s'est trouvée à la place de l'enfant puis de la femme. J’écris depuis une expérience vécue, donc depuis une légitimité empirique et incarnée, qui me semble parfois bien plus fine et concrète que certaines constructions théoriques abstraites. C’est depuis cette place que j’ai commencé à penser le rapport adulte-enfant, le rapport parent-enfant. Et, de mon point de vue, le désir des enfants, s’il existe, n’est que le reflet introjecté du désir des adultes à leur égard. Autrement dit : ce sont les adultes qui, eux-mêmes marqués par les projections incestuelles qu’ils ont subies enfants, reproduisent, consciemment ou non, ce regard chargé sur leurs propres enfants. Et ce qu’on appelle le “désir de l’enfant”, c’est bien souvent le désir de l’adulte logé dans l’enfant, réinvesti dans la scène familiale, génération après génération.

Je pars donc de l’idée qu’il existe une chaîne transgénérationnelle, un système où le pouvoir structurel accordé aux adultes constitue un levier d’abus potentiel constant, qu’il soit symbolique, physique, sexuel, ou simplement une intrusion dans la subjectivité de l’enfant.

Et même lorsqu’il n’y a aucun abus manifeste, quel parent ne s’est jamais senti troublé, un instant, face à la nudité de son enfant ? Face à la question des limites, du respect de son corps, de la juste distance à adopter ? Ce que je peux vous garantir, c'est que l’enfant, lui, est très très loin, consciemment ou inconsciemment, de toute dimension sexuelle. Ce sont les adultes qui projettent une sexualisation sur son corps.

Et Freud, avec son Œdipe, n’a fait que théoriser cette projection en la rendant structurelle. Ce complexe - issu, rappelons une fois encore, ce ne sera jamais de trop, d'un déni manifeste de la parole de femmes -, érigé en dogme, n’est pas resté seulement une grille de lecture, il est devenu un véritable dispositif de pouvoir symbolique, un récit fondateur qui naturalise le patriarcat sous couvert d’universalité psychique.

Alors, on fait quoi ?

Il n’est évidemment pas question de jeter le bébé (Freud) avec l’eau du bain (le dogme œdipien), si ça ne tenait qu’à moi, je prescrirais même une psychanalyse à chaque être humain sur cette planète. Mais il faut relire, réinterroger, déconstruire tous ces concepts forgés par des hommes, dans des contextes sociaux, symboliques et théoriques profondément patriarcaux ( perso, le “phallus” comme métaphore du pouvoir chez Lacan… comment dire… pas top non plus 😓).

Heureusement, des voix s’élèvent, et depuis longtemps. Des psychanalystes, philosophes, sociologues comme Gilles Deleuze, Félix Guattari, Luce Irigaray, Juliet Mitchell, Jessica Benjamin, Judith Butler... ont ouvert la voie. Mais, aujourd'hui encore, ce sont en grande majorité des femmes, encore des femmes.

Et nous, on attend que les hommes s’y collent enfin, à tout ce détricotage. Parce que c’est la seule option, vraiment, pour que les mentalités changent, et pour de bon !

Let's go for The Œdipus Deconstruction Challenge 💪 (ça c'est pour les réseaux sociaux pour lesquels je suis super nulle et... en anglais ça fait plus pro !)

👉 Pour aller plus loin :

→ Gilles Deleuze & Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie 1, Les Éditions de Minuit, 1972 : Un ouvrage fondamental qui déconstruit le complexe d’Œdipe comme instrument de normalisation sociale. Les auteurs y voient une machine de capture des désirs, imposée par la famille bourgeoise au service du capitalisme. Un classique révolutionnaire et explosif

→ Juliet Mitchell, Psychanalyse et féminisme, 1974 (trad. française : Gallimard, 1976) : Un texte fondateur qui articule psychanalyse et pensée féministe, sans renier Freud mais en l’interrogeant depuis la condition des femmes.

→ Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, Minuit, 1977 : Une critique radicale des fondements phallocentrés de la psychanalyse freudienne et lacanienne, en repensant le féminin hors du cadre œdipien.

→ Jessica Benjamin, Les liens d’amour. Psychanalyse, féminisme et sexualité, Éditions Champs Flammarion, 1995 : Une approche relationnelle du développement subjectif, qui remet en cause le primat du conflit œdipien en introduisant la notion de reconnaissance mutuelle.

→ Judith Butler, La vie psychique du pouvoir, Léo Scheer, 2002 : Dans une perspective post-freudienne et post-foucaldienne, Butler examine la manière dont les injonctions de genre s’inscrivent dans la psyché dès l’enfance.

→ Nancy Chodorow, La fonction maternelle, Éditions La Découverte, 2002 : Une réinterprétation sociologique et psychanalytique du développement psychique féminin, et une critique de l’universalité du modèle œdipien.