Utopistes

Ou pourquoi certains s'adonnent à l'espoir quand d'autres cèdent à la résignation ?

Récemment, j’ai vu un film dont je serais bien incapable de retrouver le titre. Impossible d’en convoquer le scénario, les acteurs, ni même une image. Tout s’est effacé, sauf une phrase. Une réplique, ou plutôt une idée, m’est restée : dans le monde, il y a deux types de personnes, celles qui rétrécissent le monde et celles qui l’agrandissent.

Si l’un·e de vous en connaît la source, je serais curieuse de la retrouver. Mais peut-être est-ce là le signe que ce n’est pas tant le film que cette idée qui comptait.

Cette phrase m’a aussitôt ramenée à une expérience insolite : à la suite de l’écriture de mon récit autobiographique Raptsodie, mon horizon social proche s'est scindé en deux camps : les enthousiastes et les réfractaires.

Étrangement, cette division s’est manifestée bien au-delà du contenu même du livre. La plupart des réfractaires ont préféré ne pas le lire, beaucoup ont même fait comme s’il n’existait pas ou, lorsqu’ils s’y sont sentis contraints, ont pris soin d’en détourner la conversation.

À l’inverse, les enthousiastes se sont empressés de s’y plonger et, souvent, d’en parler avec moi.

Bien sûr, nul n’a l’obligation de lire le récit d’un proche. Mais le nier, c’est autre chose. J’imagine que, pour ma part, si l’un de mes proches en écrivait un, je me précipiterais pour le lire, ne serait-ce que par curiosité.

Et c’est exactement ce que les premiers ont fait.

Reste donc la question : pourquoi d’autres l’ont-ils esquivé, parfois avant même que l’ouvrage ne fût achevé ? Comme si l’acte d’écrire, en lui-même, avait déjà quelque chose de dérangeant.

À première vue, on pourrait incriminer le contenu. Raptsodie est un récit autobiographique. Certains ont donc pu redouter ce miroir, la confrontation à une intimité peut-être trop proche. Pourtant, ce sont précisément ceux qui avaient le plus à perdre - ma famille - qui s’y sont confrontés et qui, contre toute attente, en ont fait un sujet de réflexion et de dialogue positifs.

Si ma famille, ceux-là même qui alimentent ce récit, se sont risqués à la lecture, l'argument du contenu ne peut être pleinement défendu.

J'y vois donc davantage un prétexte.

Mais alors quoi ?

Ce livre est un geste de renaissance, une manière de reprendre la main dans le tumulte de ma douleur, d’imaginer un nouveau récit pour échapper au déterminisme. C’est un refus de résignation, une invitation à croire en la possibilité de se réinventer.

En théorie, un élan universel, qui devrait parler à tous. Et pourtant…

Mais après un premier temps d’étonnement, parfois de peine ou même de colère, je me suis moins attachée à comprendre ce qui les retenait, eux, ces rétifs, qu’à observer ce qui, au contraire, rassemblait les autres, ceux qui ont accueilli mon récit avec curiosité, ouverture et désir de dialogue.

À force d’attention, d’analyse et d’observation, j’ai fini par leur identifier un trait commun : beaucoup d’entre eux cultivent autant qu'ils peuvent, consciemment ou non, une vision utopique du monde.

Mais avant d’aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur ce terme d’« utopie ». D’où vient-il ?

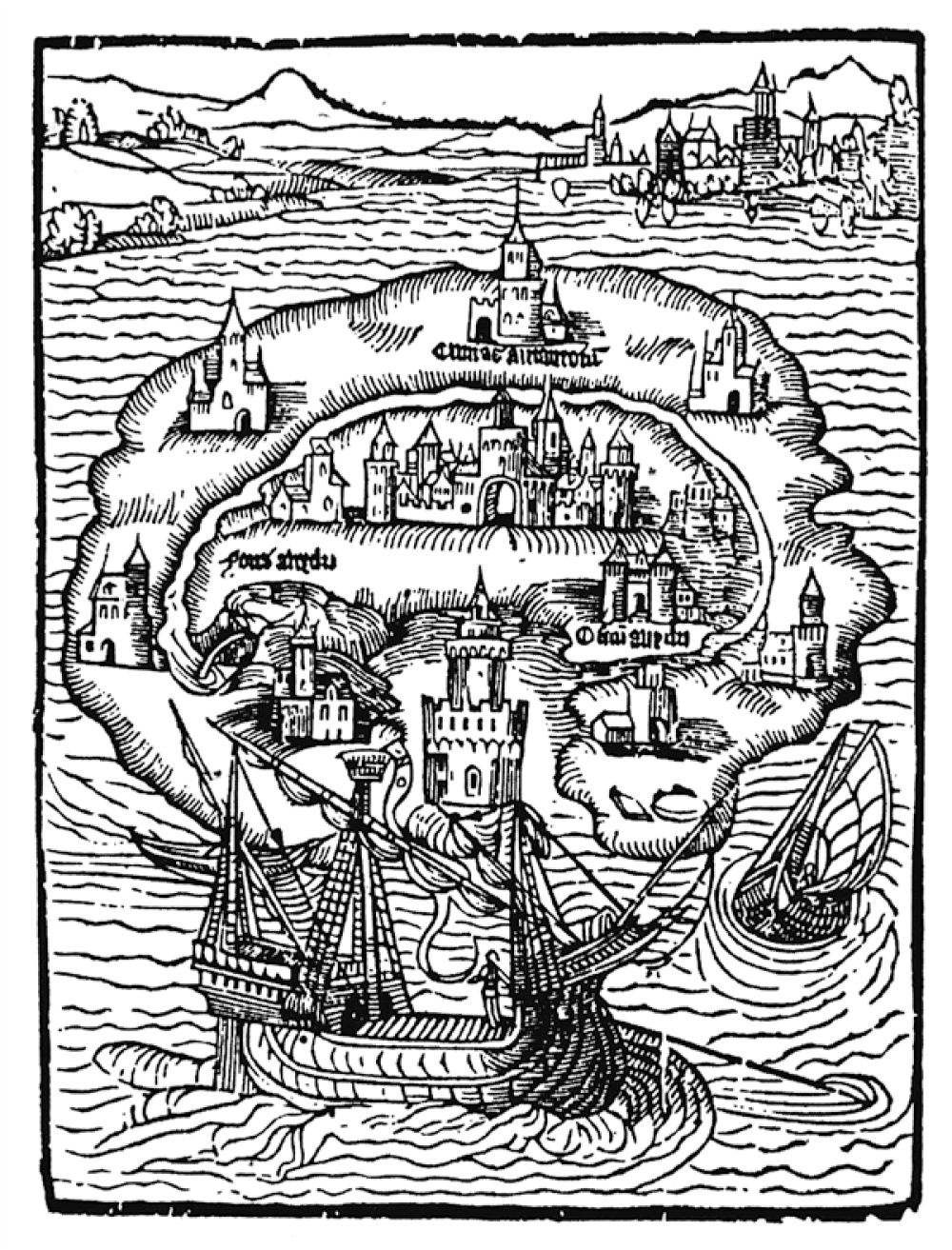

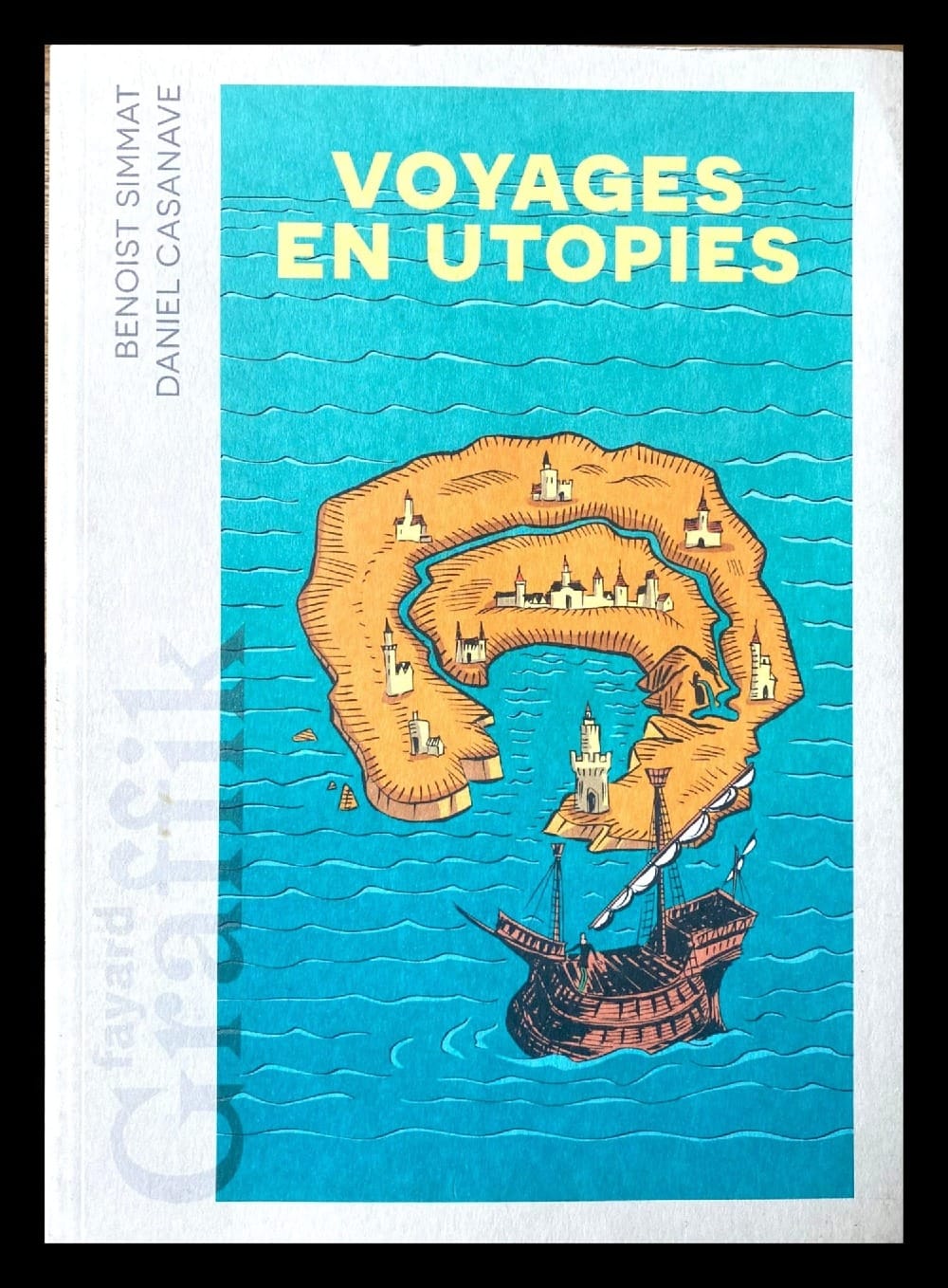

Lorsque Thomas More publie Utopia en 1516, il invente un mot qui n’existait pas. Pour le forger, il assemble deux racines grecques : ou (« non ») et topos (« lieu »). L’utopie, littéralement, c’est donc le « non-lieu », l’endroit qui n’existe pas. Mais More joue volontairement sur l’homophonie avec eu-topos (« le bon lieu »). D’un même geste, il désigne à la fois un espace idéal et un espace impossible.

Cette ambivalence n’est pas un accident lexical, mais le cœur même du concept. L’utopie est une figure de langage qui maintient ouverte une tension : entre l’idéal et l’impossible, entre le désir et la réalité. Et c’est précisément cette tension qui en fait une force durable, sans cesse réinterprétée depuis cinq siècles.

👉 Thomas More, Utopia (1516), première édition latine publiée à Louvain par Dirk Martens. Traduction française récente : L’Utopie, trad. M. Maillard, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1994.

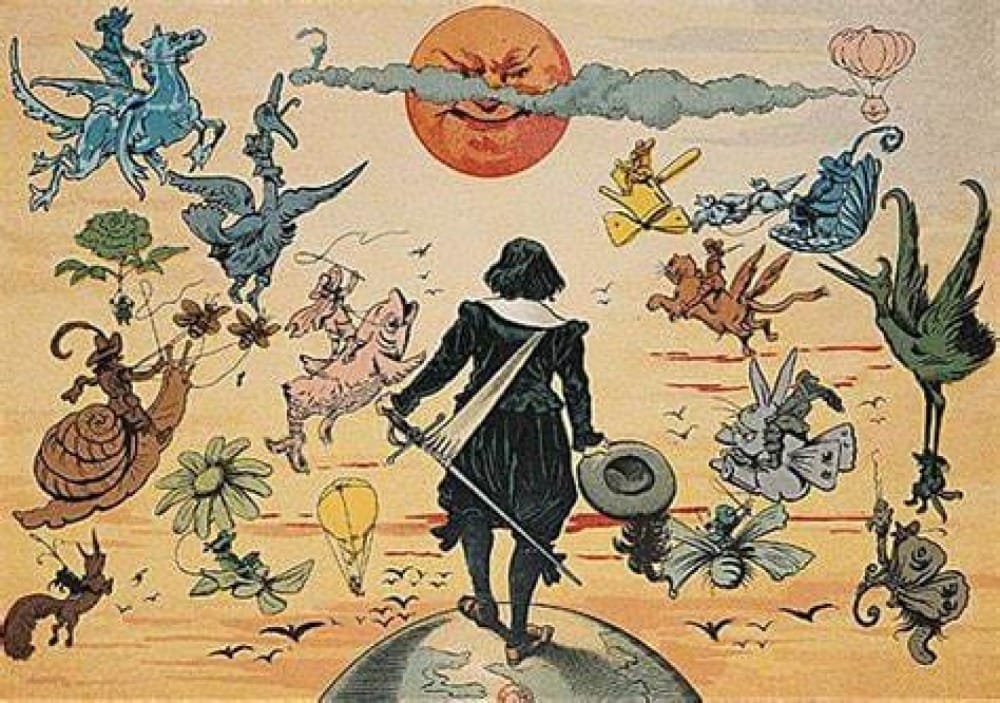

Ainsi, mes « utopistes » - je les nomme ainsi par commodité, bien qu’ils connaissent eux aussi des instants de désespoir - n’avaient pas besoin d’attendre le contenu de mon récit. Ce qui comptait pour eux, c’était déjà le geste : à l’aube de mes cinquante ans, la décision d’écrire, l’audace du dévoilement et le pari de la liberté. La possibilité du changement, envers et contre les épreuves, voilà ce qu’ils ont reconnu. Ce refus de la résignation.

Et, toujours à mon observation, j’ai fait un constat, qui tient presque du paradoxe : les plus grands utopistes que je connaisse ne sont pas ceux que la vie a ménagés, mais ceux qu’elle a, bien au contraire, le plus rudement éprouvés. Beaucoup ont traversé l’expérience de l’anéantissement (viols, violences, exils...), ou celle du deuil (décès, maladie...) dans l'enfance.

Les grands penseurs de l’espérance et artisans d’utopies tels que Ralph Waldo Emerson, André Comte-Sponville, Edgar Morin, Hannah Arendt, Albert Camus, Simone Weil, Paul Ricœur, pour n’en citer que quelques-uns, ne diraient pas le contraire. Tous ont connu le traumatisme ou le deuil très tôt dans leur vie, et chacun a forgé sa pensée comme une manière de reprendre en main son destin.

De la même façon, dans mon environnement proche, ce sont souvent ceux qui ont affronté les épreuves les plus lourdes, également dans l’enfance, qui ont accueilli mon récit avec le plus d’enthousiasme, de générosité et d’intérêt.

Ces illustres ou anonymes utopistes ont bien ceci en commun : non pas d'avoir nié la douleur, mais de refuser encore et toujours qu’elle incarne la fin de l’histoire. Parfois même ont-ils su la convertir en un tremplin fécond.

❤️ Encart pour un hommage à ma soeur... ❤️

Parmi ces utopistes, il en est une que je connais mieux que quiconque : ma petite sœur Victoire. Son premier enfant est atteint d’une maladie orpheline rare, diagnostiquée dès les premiers mois, qui l’a projetée d’emblée dans l’univers du polyhandicap lourd. Sa vie aurait pu basculer dans le désenchantement, rythmée par la peur, les hôpitaux et les annonces médicales pesantes. Mais elle est restée solaire, drôle, combative. Portée par une nécessité vitale de croire en un monde meilleur pour son fils, elle a transformé sa douleur en une force obstinée, refusant de se résigner aux pronostics. Grâce à elle, il a franchi des étapes que nul ne croyait possibles. Ce qu’elle incarne, c’est la puissance de l’utopie au quotidien : un refus des horizons fermés, une capacité à inventer malgré tout, et à tenir vivante la conviction qu’il existe toujours un possible, même là où tout semblait condamné.

Je me suis donc demandée : dans quelle mesure cette capacité à la vision utopique n’est-elle pas, dès le départ, une réponse façonnée face aux peurs existentielles ? Une stratégie mise en place dès l'enfance afin de les apprivoiser pour les dépasser ?

Car voilà peut-être la véritable ligne de partage : l’utopie n’abolit pas la peur existentielle, elle la traverse pour la dépasser. Et ceux qui ont affronté la finitude de près semblent, paradoxalement, l’avoir apprivoisée. De cette confrontation, ils ont su tirer une énergie singulière pour imaginer, sans cesse, un monde meilleur.

Je ne ferai évidemment pas l’apologie de la tourmente - ce n’est bien entendu pas un choix - mais elle recèle parfois cette vertu paradoxale : offrir à ceux qui la traversent une force nouvelle, doublée d’une générosité et d’une capacité d’empathie, l’utopie devenant alors la seule perspective possible pour tenir ensemble leurs récits individuels.

Mon livre, au fond, n’était rien d’autre qu’une confrontation avec ces récits tissés à partir de nos réalités : mettre à nu la douleur et chercher la possibilité de se réinventer. Ce geste ne tolérait ni échappatoire ni faux-semblant.

Et ce sont d’abord les utopistes qui ont su l’accueillir car, dès le départ, ils y ont vu moins un récit personnel qu’un mouvement possible pour tous.

Les autres, les réfractaires, ont préféré s’en tenir à distance.

Ce qui m’a libérée de la peine qu’ils m’inspiraient fut de comprendre qu’à l’inverse, longtemps épargnés par les tragédies, ils se découvrent avec le temps bien plus vulnérables. Démunis, sans stratégies forgées dès l’enfance pour apprivoiser les peurs existentielles, l’idée même de révolution ou de changement peut leur sembler menaçante. Ainsi, le mouvement que j’incarne - changement, inversion, dévoilement - avant même le contenu de ce que j’écris, les bouscule, parfois jusqu’à leur faire violence.

Pour autant, si le monde se scinde bien en deux, et même si je ne me souviens toujours pas du film, je n’ai pas oublié l’essentiel : l’utopie appartient toujours à ceux qui agrandissent le monde.